[初回公開] 2025年09月30日

SSD は HDD と比べて高速で静音性に優れていますが、書き込み回数に上限があるため「寿命」が存在します。大切なデータを守るためには、SSD の耐久度を定期的に確認することが欠かせません。本記事では、SSD の寿命の仕組みや寿命を迎えた際に起こる症状、耐久性を表す指標であるTBWの意味を解説します。さらに、無料ツール「CrystalDiskInfo」を使って寿命を調べる具体的な手順を紹介します。

このページの目次

1.SSD の寿命とは

SSD の寿命は主に「書き込み回数の限界」で決まります。

フラッシュメモリはデータの読み出しには強い一方で、書き込みや消去の回数には制約があります。

そのため、使用状況に応じて寿命が短くなる場合があります。

メーカーはTBW(Terabytes Written)やDWPD(Drive Writes Per Day)といった指標で寿命を提示しており、これを理解しておくことで自分の SSD があとどのくらい使えるのかを把握できます。

2.SSD の寿命を迎えると発生する事象

SSD が寿命を迎えると、書き込みや保存が正常に行えなくなるリスクが高まります。

具体的には、データが突然消失する、OS が起動しなくなる、読み込みはできても新しいデータを書き込めないといった事象が発生します。

また、寿命が近づくと動作が不安定になることもあります。

完全に壊れる前に警告を示す製品もありますが、突然の故障も起こり得るため、寿命を意識して早めのバックアップを取ることが重要です。

3.TBW とは

TBW(Terabytes Written)は SSD の耐久性を表す主要な指標です。

これは「累計で何テラバイトまで書き込みが可能か」を示しており、例えば「150TBW」であれば 150TB の書き込みに耐えられることを意味します。

TBW を容量で割ると「SSD 全体を書き換えられる回数」を算出でき、より具体的に寿命を把握できます。

TBW は読み込みでは減らないため、主にどれだけ頻繁にデータを書き込むかが寿命に影響します。

4.SSD の寿命を CrystalDiskInfo 調べる方法

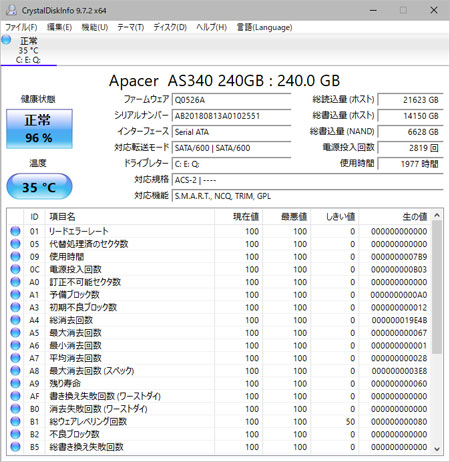

CrystalDiskInfo は無料で利用できる便利なツールで、SSD や HDD の健康状態を簡単に確認できます。

このソフトを使えば、通電時間や総書き込み量、健康状態のパーセンテージなどを一目で把握可能です。

TBW の数値や使用時間の推移から SSD の寿命を予測できるため、トラブルが起こる前に状態を把握するのに役立ちます。

初心者でも操作はシンプルで、SSD の寿命確認に最適な方法のひとつです。

4-1.CrystalDiskInfo を起動する

まずは CrystalDiskInfo を公式サイトからダウンロードしてインストールしましょう。

インストールが完了したらアプリを起動します。

起動すると接続されているストレージ一覧が表示され、各ドライブごとの状態が確認できます。

特に「健康状態」「総書き込み量」「使用時間」などの欄に注目すると、SSD の寿命に関する重要な情報を得られます。

初めて使う場合でも直感的にわかりやすいインターフェースになっています。

4-2.表示された数値を確認する

CrystalDiskInfo に表示される情報の中で注目すべきは「総書き込み量」と「健康状態」です。

総書き込み量がメーカーの TBW 値にどの程度近づいているかを確認することで、寿命の進行度が分かります。

また、健康状態が「100%」から徐々に減少していくので、この数値が大きく下がる前にバックアップを取るのが安全です。

他にも温度やエラーカウントもチェックでき、寿命や不具合の兆候を早期に把握できます。

5.まとめ

SSD は高速で便利なストレージですが、必ず寿命があります。

寿命を迎える前兆を理解し、TBWを把握しておくことで大切なデータを守ることができます。

CrystalDiskInfo は無料で簡単に状態を確認できる優秀なツールであり、誰でも気軽に SSD の健康状態をチェックできます。

日常的に利用する SSD だからこそ、定期的に確認しバックアップを取る習慣を身につけておくことが安心につながります。